2019.02.05

2月5日(火) / ひみつの庭のspecialママの日”ソーセージ作り🌿🐖🍃”1/29(火)記録

🌿 ひみつの庭のspecialママの日 “ソーセージ作り” 1/29(火)記録 🌿

昨年のママの日に話題に上っていた”手作りソーセージ作り”をひみつの庭で行うことになりました💕 冬の最中のこの日、朝から雪が降っていましたが西の空には青空も覗き見え、皆さんがひみつの庭に集まられる時間になると幸いにも雪は止んでいました。お呼びかけから材料調達など、Oママ、Yママ、Yママ、Yママらstaffママ達のお働きがあり実現しました。そしてママの日OGのFママがソーセージスタッファー(ソーセージメーカー)をお貸し下さり、豚肉の挽き肉をベースにハーブ🌿や香辛料を加える二種のソーセージ作りがスタートしました。

豚挽き肉4㎏を二つのボウルに分けて入れます。左写真のかき氷器はお肉の温度を冷やすために後ほど氷を削ってお肉に混ぜます。ソーセージ作りで挽き肉を扱う際は、冷蔵庫でよく冷やしておき低温でこねるのがポイントだそうです。温度が高くなると茹でたときに詰め物が固まらずボソボソしてしまうようです。今回はアウトドアのため氷を削り加えます。

豚腸(豚の腸)。今回はフランクフルトサイズなので羊🐏ではなく豚🐖の腸を使用。水に漬けてやわらかく戻しながら、匂い防止のためレモン🍋をカットして浸けてあります。各種スパイスが入ったタッパー。

開けると塩、胡椒、ナツメグなどあらかじめブレンドされたスパイス。

〔フェンネル〕セリ科 学名Foeniculum vulgare

[左上写真]ハーブのフェンネルシード。セリ科で和名は茴香(ういきょう)。フェンネルは特徴のある甘い香りのスパイスでザワークラウト、魚料理、パン、ピクルスなどに入れて使用します。消化促進、鎮痙、眼精疲労などに効果があり、喉の薬用としても古くから使用されています。原産は地中海沿岸。古代エジプトや古代ローマでも食用、薬用として栽培され、歴史上最も古い作物の一つとされています🌿。フェンネルはラテン語のFoeniculumに由来し”小さな干し草”を意味。

[右上写真]ローズマリーの葉を茎から外す細かな作業中。足らなければひみつの庭のローズマリーを使用予定でしたが、今回はご持参下さったもので足りました。

たっぷりの玉ねぎスライスをグリルでソテーする準備を。カセットコンロが大活躍。

木々が取り巻くひみつの庭。爽やかな空気に包まれ、玉ねぎの香りが漂います。オリーブオイルで玉ねぎを20分ほどソテーし、塩コショウ+バルサミコ酢を加えあと数分ソテー。

オリーブオイルとバルサミコ酢。右上写真はローズマリーとバジルの葉を細かく刻んだもの🌿

背脂も各ボウルに分けて投入。後方はソーセージスタッファー、出番を待っています。

ほどよく潤びた豚腸。右上はローズマリーとバジルの葉、各種スパイス、水に浸しマイルドにしたガーリックのみじん切りが並びます。

この日は折りたたみテーブルを二台ずつつなげ、作業台にしました。あちらでは玉ねぎソテーが続きます。

ひみつの庭の奥スペースが簡易キッチンに早変わり。以前使用していた八角形のテーブルと椅子は娘が小さな頃に我が家で使用していたチーク製のガーデンセットでした。いつしか25年ほどの歳月が流れ、まず椅子の脚が朽ちて不安定になり、ママの日にどなたかが座るたびにガクッと椅子の足がクラッシュする始末でした。そこで今回を機に新たなチーク製丸テーブルと朽ちない樹脂製チェアを調達しました。

ビニール手袋をしたママ達。 「それでははじめま~す😊」

豚🐖の挽き肉2㎏+背脂+刻みガーリック+ローズマリー葉、バジル葉、タイム、マジョラム、フェンネル、ナツメグ、塩など。

白っぽいのは氷です。ネタの温度が冷たくないとソーセージが上手く出来上がらないそうです。夏場ではなく今の寒い時期がソーセージ作りに適しているかも。

それぞれを均等に混ぜ合わせ十分にこねます。

固まった背脂は手で潰して小さくします。 すぐ北側にはビワの葉が青々と茂り、ちょうど今は白っぽい花が咲いた頃です。

スタッファーに詰め込んでセット後、レバーをゆっくり回すと腸に詰め込まれていきます。

右手でクルクルとレバーを回すと押し出され、ほうらこんな感じに。どんどん詰め物が充填されていきます。

挽き肉は腸に詰め込み過ぎず、少し隙間が残るくらいに加減します。

長い腸詰めが一本出来上がり~😊👏 恐らくこちらは豚の大腸かと思われます。

そして次はお肉屋さんで見られるように、豚腸の半分辺りで2回ほどひねって二つ折りにしたら、さらに程よい長さで二本一緒にまとめてまた2回ほどねじります。

Yママが補助。ねじってできた片方のソーセージを上に出来た穴にくるりと通し入れます。これを繰り返せば出来上がりです。

さあ完成形で~す😊 ソーセージ作りの技を見て思わず拍手が響きました👏👏。

それでは順にスタッファーの前でソーセージ作りの体験が始まりました。

さすが、なかなかの腕前のママ。するすると上手く腸に挽き肉が詰め込まれていく様子が頼もしいほど。

傍ら二つ目のボウルの中身もミックス中のママ。

腸が簡単にはじけず弾力性があり頑丈なことがわかります。腸がすぐに破れてしまうと生き物にとっては困りますからね😊。余談ですが、腸粘膜の細胞は2、3日という短期間で入れ替わるそうです。肌の細胞は入れ替わりに一カ月ほどかかりますが、腸は食べ物の刺激や有害物質に触れることもあり傷み易く、体が早いペースで細胞の入れ替えを行っていることをちょうど最近知ったところでした😲 腸って凄いですね。

豚の腸詰めの完成で~す😊 ひねり具合を確認中。雨も上がりソーセージ作りを応援してくれました。

私も手袋をし、背脂をさらに細かく潰す作業をします。

豚腸をステック状の棒に被せています。傍らスタッファーには詰め物を充填完了。

豚腸が重ならず上手くセットされているかを確認中。

さてもう一度。

そーっと豚腸を手で支えながらクルクルと押し出し・・・

スムーズに腸詰めがすすみます・・・

このような具合です。

こちらではいよいよ出来上がったばかりのソーセージを焼いています。ソーセージに数箇所穴を開けて弾けないように中の空気を抜いておきます。

ロースターグリルの周辺の溝に水を入れてもオッケー。じっくり焼いていると中まで十分に火は回ります。つけ合わせの玉ねぎソテーも同時並行で。

蓋をするとボイル効果があり、早くソーセージに火が通ります。水がなくなったら出てきた脂で表5分、裏5分焼き、脂が少なければオリーブオイルを足して焼きます。

やはり焼く前にソーセージに数箇所穴を開けています。

隣のグリルでは美味しそうな焼き色がついてよい香りが漂っています。

腸詰めが出来上がり次第、次々に調理されていくたくさんのソーセージ。

カセットコンロ4個、グリル4個の計4台で手早く焼きあがっていく手作りソーセージ。私はソーセージの付け合わせとしてキャベツ、玉ねぎ、ブイヨンキューブ、白ワイン、園内のローリエの葉、フェンネルシード、メークインを使いソーセージの付け合わせザワークラウトを作りました。先に帰られるママへソーセージとともにどうぞ。

腸詰め作業がまだ続いています。お二人ずつの協力体制です。

青空が垣間見えます。1月寒中ソーセージ作り😊はアウトドアで大丈夫かしら?とみんなで心配していましたが、冬の自然が応援してくれたお陰でソーセージ作りは無事すすんでいます。

はい、焼けました~。 こちらは腸詰め鋭意作成中。

樹木の下に湯気が立ち、ソーセージを焼く香りが広がるスペース。

次もまた出来上がりました~😊✌ ママ達はすでにソーセージ作りがお得意の域に😊✌

出来上がったばかりの色鮮やかな腸詰め。空気を抜き、はさみでカットして分離。流れ作業で首尾よく。

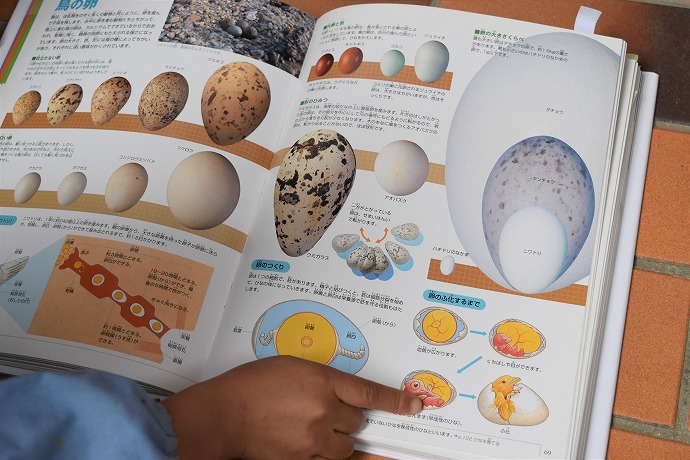

焼いている途中も中身が飛び出さず上手くできていると感心。羊の腸は一段細いソーセージができ上がります。動物の腸を使って料理を作ることを考案されたのとはどなたなのでしょう。少し調べてみました。

【ソーセージについて 『ウィキペディア(Wikipedia)』】より抜粋

「ソーセージの歴史はハムよりも古く、ホメロスの『オデュッセイア』には既に、山羊の胃袋に血と脂身を詰めた兵士の携行食として登場している。」とあります。太郎先生の研究(古代ギリシャ、ローマ時代)である今から3千年近く前のこの時代に、すでにソーセージ作りが存在していたことになります。ウィキペディア(Wikipedia)

柔らかそうですがしっかりと中身が詰まっています。

左上はフェンネル入りソーセージ。 その右手はローズマリー、バジル、ナツメグ入りのソーセージ。基本のネタは同じです。

よくよく焼けたこんがりソーセージ。

ソーセージ作りは着々と続いています。

ねじったあとはこうしてクルリと上から通して。

ほうら出来ました~😊。長~いできたてソーセージ😊

外から見てもバジルやローズマリー入りだとわかります。

余ったソーセージのネタは手で小さく丸めてハンバーグのように後で焼くことに。皮なしソーセージになるかも😊

寒さも厳しくなく、何と青空が顔を出してくれる午前中のひみつの庭。

お父さまと小学生のAちゃんとで焼かれたという手作りパンの差し入れもありました。バンズにナイフを入れ、付け合わせ野菜やソーセーをはさんでいただくこともできます。

さてこちらはテーブルセッティング中。折りたたみテーブルを二台ずつつないでテーブルクロスをかけましょう。

お昼になり太陽の光が射し込むほどになりました。テーブル準備もできました。

各自で持参したプレートやカップ。ソーセージをのせたお皿が溢れています。

こちらは太郎先生と私のスペース。あるお母様のご出身地のアーモンド菓子も皆さまのところに配られました。フェンネルをお砂糖でコーティングした小さなスィートフェンネルを食後にどうぞ😊

山盛り作りたてソーセージ。ハーブの香りが詰まっています。私はお鍋いっぱいのザワークラウトを作りました🍲😊

挽き肉が残ったものもよく焼いて。いわゆる皮なしソーセージですね😊

作業台がすっかりお食事テーブルに変わり、いよいよお料理をいただく時間になりました。

手作りソーセージ二種、手作りザワークラウト、手作りパン、バンズ、とても甘くて美味しい無農薬無施肥で育てられたサツマイモ。お茶はそれぞれお好みのティーバッグを選びましょう。

手作りソーセージ🌿🐖🍃、できあがりました~!💕💖「よくよくかんでたのしくいただきましょう。いただきます😊」

本当に実現してしまったspecialママの日”ソーセージ作り”。最後にはIママによる手作りおみくじのくじ引きサプライズもありました。今年度ママの日の締めくくりとして、冬の陽射しを浴びながらママ達の笑顔が輝く思い出深い一日になりました。

💚 楽しい時間を有難うございました 💚