『きみはなんのつる?』

大野八生/文・絵、福音館書店2025年

今月9月はじめ、猛暑のために夏の間に手がつけられずにいた園長室の庭を手入れしていると、案の定蔓性植物に見事に覆われていました。ヤブガラシ、ムカゴ付きのヤマノイモ、ノウゼンカズラ、フジ、ヘクソカヅラには愛らしい小さな花が一面に咲いて、すべてが蔓性植物なのでお互いに他のものに巻きつきながら絡み合い、何とも庭は混沌とした有様でした。蔓を取る作業が一段落し日陰で休みながら考えていると、ふと遠い昔が蘇ってきました。

小さな頃、聖ヴィアトール教会近くの通り道に古い洋館立ちのお家があって、白い壁面は一面に緑色のナツヅタで覆われていました。その風情を子ども心ながら素敵だなあと思い、そこを通るたびに眺めていました。そして何年もが経過し、同じ場所を通ったある時にふと当時を思い出して壁を見上げると、緑色のナツヅタ全てが真っ赤に紅葉していて、さらにそこへ夕陽が射して輝いているあまりに美しい光景に心が奪われたまま暫く佇んでいたことがありました。さっそく、その夜父に、ナツヅタをいくつか庭に植えて家の壁に這わせることを提案しましたが、壁面にツタを這わせると厄介なことになるからとその理由を2つ挙げられ、残念ながら願いは叶いませんでした。窓を開けたらツタに手が届くなんて素敵だから...と言ってもダメでした。1つの理由は足(吸盤)がついて壁面から剥がれなくなり壁が傷んでしまうということで、今思えば特にナツヅタは父の言う通りで、最近も園舎の壁で実際に困ることがありました。2つ目は壁に這い上がった植物とともに色んな虫が入ってくるからだそうで、具体的に訊ねると這う虫とのみ言いました。今思えばきっとムカデなどではないかと思います。

また、次に思い出すのは小学3年生の国語の授業で、一人ずつが発行していた手づくり新聞に「若草新聞」と言うタイトルをつけ、そのまわりを緑色の蔓性植物で囲んだ枠取りを毎回色鉛筆で描いていたことです。そんな蔓性植物に心惹かれていた当時の私の思い出をどこか追想させてくれるような絵本(造園家 大野八生(やよい)さん著)がありましたのでご紹介します。

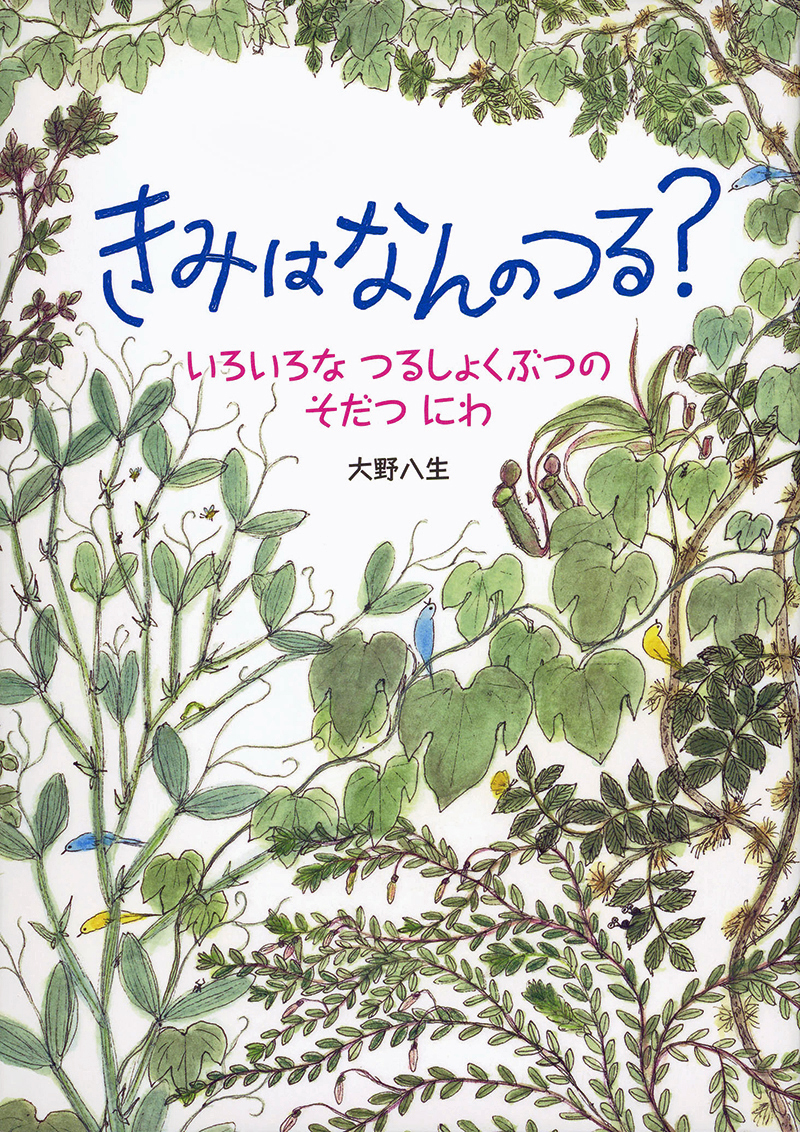

表紙の文字『きみはなんのつる?』というタイトルの文字までが蔓に見えてくるのが不思議です。まわりには蔓性植物が所狭しと描かれ、中には大好きなナツヅタも見られます。なんとハエトリグサで有名な蔓性の食虫植物ネペンテスも...。いよいよ表紙をめくると一軒の家が現れました。なんと白壁ではありませんか! わくわくしてきます。下に描かれている土からは何種類もの植物が生え、壁面に這い上がっているものもあります。支えがなくて自立できないものには木や竹で支柱が添えられ、まさに蔓性植物に囲まれた素敵なお家の壁面が描かれています。ひみつの庭にある植物も2つほど絵の中に見られました。

次のページの土の中に描かれた黒い種が絵本の主人公で、横にはミミズも顔を出しています。雨をうけて種は芽を出しますが、その植物は支えがないためどう伸びていけばよいのかわからずに困っていて、近くに植わっているスイートピーが「自分と同じように近くのものにまきひげを巻きつけてごらん」と教えています。芽を出した小さな黒い種はいったい何の植物なのでしょう? そう思いながらページをめくっていくといろいろな植物や生き物が登場し、茎の途中から根を出して壁に貼りついているノウゼンカズラ、風が吹いても動かないほどの棘を持ったツルバラ、綺麗な紫色のクレマチスなどが茎を巻きつける方法をその植物にアドバイスしていきます。ページをめくるたびに出てくる植物たちに見守られながら伸びていくこの植物はやがて家の屋根へと向かい、とうとう近くのナツヅタに巻きつきながら家の窓辺に満開の花を咲かせました。

さて、この蔓性の植物はいったい何なのか、まわりに花をつけて登場する植物から想像できるかも知れません。つるバラ、ノウゼンカヅラ、クレマチスが一緒に咲いているので、どうやらそれは夏の花で子ども達も知っているかも知れません。答えは... 一年草のアサガオでした。絵をみるとクレマチスや他の花とともに壁面を飾り、一際涼しげな青い花を何十個と見事に咲かせているのでした。

そして最後のページには女の子が両開きの窓辺から顔をのぞかせて、すぐ下に咲いていたその花を手に感動するシーンが描かれています。そこでお話は終わりましたが、何だか私自身も嬉しさが込み上げていました。私が望んでいたことはきっとこれだったのだと、この絵本を見てまるで夢が叶ったような気持ちになったのでした。

休日に、園長室の庭仕事を終えてこの絵本を手にしたのも何かのご縁かも知れません。現在、園の下にある自宅のアイアンフェンスにも二種類の蔓性植物が巻きついています。どちらも巻きつけるために植えたものではなく自然に巻きついて生長したもので、一つは手のひらサイズの小さなポット苗を当時3歳だった娘と一緒に植え、壁面にぶら下げて緑を楽しんでいた「テイカカヅラ」が今では驚くほど大きくなってフェンス一面に巻きついています。もう一つは鳥が種を運んだのか(フンに混ざって?)、いつの間にか繁殖していた「ハニーサックル」です。昔に憧れた白壁のナツヅタではありませんが、それらが5月になると同時に花を咲かせ、何とも言えない芳香を放っているところへミツバチ達が音をたてて蜜を食べにきている、そんな春の様子を見ているとこれも幸せだなあと思えます。

そして驚きとともに最近とても感動したのは、何千キロもの遠距離を旅する水色の蝶「アサギマダラ」の産卵を期待して、ひみつの庭に子ども達と今春に植えた植物のイケマとキジョランも蔓性の植物であったことです。いずれも幼虫の食草としてやっと手に入れた小さな苗でしたが、気がつくとフェンスに茎をしっかりと巻きつけて元気に這い上がっていました。10月にフジバカマに飛来したアサギマダラが近くのこの食草に産卵する可能性は未知ですが、遙か上空からのアサギマダラの来訪をひみつの庭に新入りの蔓性植物とともに、また子ども達とともに待ち望んでいる楽しみな今日この頃です。

文章/Ikuko先生