2016.10.25

10月25日(火) / 遅咲きの金木犀・🌷チューリップのベッドづくり(年中)・園内通信

<キンモクセイ(金木犀)> モクセイ科 原産地 中国南部 別名 桂花(ケイカ)丹桂(タンカ)金桂(キンカ)

学名 Osmanthus aurantiacus (Makino) Nakai

英名 fragrant orange-colored olive

金木犀は10月初めの運動会の頃、ふと漂う香りから開花に気づくのが毎年ですが、自宅裏の斜面に植えた金木犀が11月近い現在、よい香りを漂わせています。週末に何だか懐かしい香りがするのでふと見上げると、今頃満開の花を咲かせているのに気づきました。香りがなければ気づかないままだったでしょう。自然からのサプライズに思わず嬉しくなり写真を撮りました。

学名の Osmanthus はギリシャ語のosme(香り)とanthos(花)に由来。aurantiacusは「橙色の」という意味。

---------------------------------------------

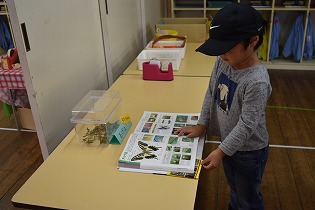

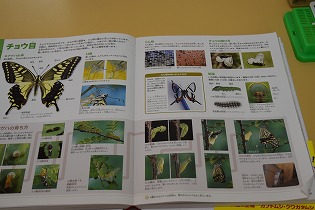

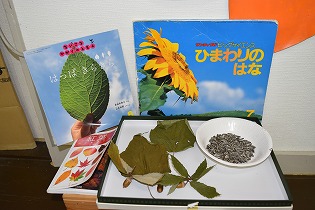

🌷チューリップのベッドづくり(年中)

予報通り今朝から小雨のため、朝一番に予定していた年少クラスの”お楽しみ春の早咲き球根植え”は延期となりました。本日の”ママの日”も開催できませんでしたが、そんな中、小雨が上がった中を利用して、年中クラスがチューリップの球根のベッドづくりを行いました。予定では球根も植えるつもりでしたが、雨が本格的に降り出しそうになり一旦作業を終えました。

ひみつの庭の外にあるコンポストは、園庭の木の枝はのぞき、サクラ、クスノキの葉やモミジ、カキ、イチョウ、モクレンなど、さまざまな落ち葉のみが発酵してできたお山特製腐葉土です。そんな、さらりと黒く栄養のある土を使い、チューリップの球根を植えるためのベッド(土壌)をみんなで作ることになりました。

園ではお馴染みの黄色のバケツを使い、栄養のある腐葉土をみんなが少しずつひみつの庭の奥まで運びます。そこが、来春進級した頃に咲くチューリップの植栽コーナーになります。 大事に腐葉土を運んでいるところです。

昆虫の幼虫などを探し観察するときにはコンポストの右側を使っていますが、今日は覆っていたビニールシートをめくり、出来上がっている腐葉土を確かめながらスコップで大事に取る作業をしています。落ち葉の形はすでに全くなく、まっ黒なよい土が出来上がり手で触るとサラサラしています。

ひみつの庭の北側では、ほぼ柔らかくなった土をさらに手で混ぜて土の感触を確かめています。また、植物の根っこなどがでてきたら丁寧に取って外に出す作業もしています。

敢えてスコップを使わずに手で土を触ると、またいつものお砂場の砂とは違う色、感触も得られます。

みんなで運んできたよ。さあ、ふるい係さん、お願いします。お砂場のふるいとは違う大型のふるいに腐葉土を入れ、もしも昆虫の小さな赤ちゃん幼虫などが混ざっていたらコンポストの中に戻してあげます。石や木の根っこなど、いろんなものが網に残ります。

とても軽やかに腐葉土を運んでいます。コンポストと花壇をむすぶ大事なお役目になります。この時間、まったく雨の気配はなく、いったん雨上がりとなってくれたことを嬉しく思います。

いつもはお砂場で活用するバケツやスコップも、今日は腐葉土を運ぶためのお道具にかわりました。いつもとまた違った作業を真剣な面持ちで取り組む子ども達の様子です。

昆虫の幼虫などをのせて観察する枕木のコーナーも、今日は腐葉土をバケツに入れて確かめる場所になっています。

よし、土がいっぱいになったから持って行こう! 土をバケツに入れてあげる姿もあります。

ほうら、なくなっちゃった! ぼくが土をいれてあげるよ。

球根のベッドづくりの方も並行して作業が着々とすすみます。ふるいにバケツをひっくり返し、そのまま力を合わせて左右に振るいます。 何度も何度も往復することをためらうことなく楽しんでいる子ども達。

みんなの力が合わされば、きっと来春は素敵なお花が咲くでしょう。

子ども達は走ります。また走りるにはほどよいコンポストと花壇の距離。

笑顔で行き来するAくん。お手々つないでお友だちと一緒に。

スコップ、バケツを手に駆けています。

きれいな土がたくさんできたね、とtomomi先生。 まだまだやりますよ、とNくん。

こんなにたくさんいれたよ。いっしょにしようね、と話しながら。

ひたすら、もくもくと運んでいる子ども達。子ども達が運び入れた土は相当な量になるでしょう。

小雨上がりのひととき、大木メタセコイヤやカシの木の上では小鳥たちのさえずりが聞こえてきます。今日はなぜか小鳥たちがとても賑やかな日です。今朝子ども達をお迎えする前、一番高いメタセコイヤの木の上は小鳥たちのさえずりで大変な賑わいでした。耳を澄ますと、ヒヨドリ、イカル、メジロ、スズメなどの声がミックスし、チュクチュク、ピーピー、ビービー、イカルコキー!と賑やかなパーティーでも行われているようでした。そろそろメタセコイヤの球果(マツボックリ)が落ちてくる頃、その中の種でもつついているのでしょぅか?

一緒にいこうね、と仲良しのお友だち。 こちらの花壇は昨年春にきゅうりの苗を植えた場所です。

土を手に取ってなにか考えているSちゃん。 ふるいで振るわれた土は黒くてさらさらです。

ほら、きれいでしょう、とメキシカンセージの花を手にしたRちゃん。枝から落ちているものが数本あります。12月になれば花の蜜がふくらみますので12月はお楽しみ!

小雨が少し強くなりました。空高く枝を広げた大木ナナミノキの下にいるとあまり雨はかかりません、が、大木のドーム天井を見上げると・・・

てっぺんに開いた穴からサーッと小雨が降り落ちてくる素敵な現象に出会いました。みんなで暫くその様子を見上げていたほどでした。降ったり止んだりの小雨。

さあ、チューリップのふわふわ、さらさらのベッドができました。次はもう一つ、チューリップの花のための栄養を入れてあげましょう。土に混ぜ込む緩効性肥料。約半年~1年間の効きめです。球根だからあまり肥料は要りませんが花のためのリン酸が多めに含まれています。

さらに土の中に肥料を混ぜ込んであげましょう。同時に気持ちのよい土の感触を体験できる楽しみも。

柔らかな土の感触はとても気持ちがよいものです。幼児期にしぜん分野の体験で感性の土壌を十分に耕しておくことは大切です。

きもちいいよ、やってごらん、って言ってるのかな。

たくさん走って、土を柔らかくして・・。あっという間の時間が過ぎました。

チューリップの球根は各カラーの特大サイズです。いよいよ小雨が本降りになってきましたのでまた次回、みんなでここに球根を植えましょう。

がんばったね、たのしかったね、と女の子。 お腹すいたよ~、という声がたくさん聞こえます。おいも掘り遠足の時と同じく、土と戯れると何だかお腹が空いてくるようですね。ほら、こんなに頑張ったよ、と手を見せてくれました。

ほら、みて~とYちゃん。これからクラスに戻って手を洗ったらしばらくでお弁当の時間です。

両クラスとも小雨上がりの中、活動的に頑張りました。いろんな生き物を土の中に見つけたよ、とまだお話の続きがありそうです。

---------------

本日は園内通信「お知らせ62」をお出ししました。

内容は、

◇ 平成28年度私立幼稚園保育料軽減補助(府補助金)について

◇ 体育あそび指導について(10/27)

◇ 「おしも掘り遠足」写真お持ち帰りについて

◇ 「おまわりさんと僕たちの集い」開催のお知らせ