2017.05.16

5月16日(火) / 薔薇🌹”マダム・イザーク・ペレール” ・ひみつの庭の”ママの日”だより・ “アザオの種を植えたよ🌺(5/9記録)

<マダム・イザーク・ペレール> オールドローズ ブルボン系 1881年フランスで作出

たくさんの花をつけているバラ”マダム・イザーク・ペレール”。鉢植えから土に植え替えて7年目になるこのツルバラは、プレイルーム横の庭でいま満開に咲いています。週末の夜に撮影しました。向かいのフェンスにはテイカカヅラやハニーサックルの花が満開でよい香りが漂います。あっという間に周辺の木々の緑も一段と鮮やかになり、今の時季の自然のエネルギーには驚くばかりです。

----------------------------------------

ひみつの庭の”ママの日”だより

今日は今年度一回目の”ママの日”。今年は諸々の都合により、連休明け、家庭訪問短縮期間明けになってようやく開催の運びとなりました。4月から、クスノキの春落ち葉が長らく続いており、ひみつの庭、また何よりビオトープの中は、クスノキの葉と枝がたくさん落ち込み水の色が茶色く変色しています。年によってはビオトープの中の生き物を先生達と全員ですべて容器に捕獲し、傍らビオトープの内部をすっかり洗いきれいに洗い出しますが、今年は未だ落葉が多い状態のため様子をみています。

さて10時半。ご来園下さったお母さま方の姿があり、大木ナナミノキからの春落ち葉をクマデで集め、てみで落ち葉入れに集めて下さっています。そう、北側はナナミノキの落葉が今年は激しいのです💦。二日ほどそのままだと一面落ち葉の絨毯になります。

赤ちゃんおんぶでご来園下さったママも。有難うございます。 ビオトープはご覧の色合いに^^;。長靴を履いて落ち葉のすくい上げを太郎先生にお願いしました。

芝生も少しずつ成長しています。雑草を取り除いたり、落ち葉をクマデで集めて下さるママ達。

そこへ年長児達がやってきました😊 きゅうりの畑を確認して。

畑にお水をあげている様子です。

お水やりが終われば、続いて年長の子ども達はひみつの庭の中の落ち葉を集めたり、ビオトープに落ち込んだ落ち葉を運んだり、積極的にお手伝いをはじめました。葉をミニクマデで集める横に落ち葉入れをBちゃんが持ってきてくれました。

ビオトープ横の植え込みにもたっぷりと落ち葉が山積しています。 大きなテミを手にするMちゃん。

お話しながら作業中。 芝生に枝や雑草などが生えているのを手摘み

芝生の斜面に沿って手入れされるママ達。 ビオトープの中に落ち込んでいる落ち葉をテミで。

運び出しているKちゃん達の姿があります。傍ら、カエル、ヤゴなど観察する姿もあります。ビオトープの生態系ピラミッド構造で生き物がうまく生息するには水底に腐葉土は不可欠ですが、これほど多くの落ち葉量は困りものです^^;。

ビオトープの円形の張り出し場所の前にあるスイレンの葉も芽吹きました。

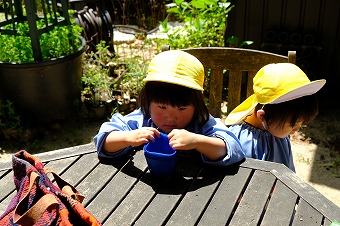

ビオトープ横のウッドデッキ近くで取り組む子ども達。 年中児クラスも活動にやってきました。

落ち葉入れにてみでザザーッと入れています。 北側エリアもそれぞれに活動中です。

手首に結んだのは素敵な腕輪かざり😊 クローバー🍀でママに作ってもらったのかな。

こうして・・こうして・・ね🍀

お外あそびの流れで活躍する子ども達。 赤ちゃんすやすやとママの背中で眠ってしまったようですね。 tomomi先生も一緒に。

今日の天候は暑くなく、寒くなく、活動しても汗をかかないくらいのとても爽やかなお天気に恵まれました。こんな日がずっと続くといいのですけれどね・・。 八重桜の足元は紫色のチューリップやムスカリが元気に咲いていましたが、いよいよ咲き終わり、その上にさらに堆積している落ち葉を集めています。子ども達はこちらに差し出したてみが落ち葉でいっぱいになると、超特急のスピードで落ち葉入れに運んでくるのが楽しくなって、私を早く、早く、とせかしてくれますが、その速さにこちらが追いつけなくなるほどでした。

秋から冬、また春になった頃、夕方になるとビオトープに灰色の鷺(サギ)やカラスの大型のような黒っぽい鵜(ウ)のような大きめの鳥がじっと水の中でお魚を狙っていました、と報告をいくつか聞きました。5月に入りましたがアメンボやカエルの姿は見られるものの、メダカ、タナゴ、ゲンゴロウブナ、オイカワなど、大きな魚🐟までもが姿が見られなくなりました。どうやら結構の量の魚類が鳥に食べられてしまったようです💦 鴨川などで日中を過ごし山に寝るために帰るとききますが、その途中のレストランとして楽しんでいたのでしょうか。タナゴが産卵する二枚貝は生息していますが、タナゴがいなくなると二枚貝も生きられなくなるでしょう。近いうちにまた、メダカやタナゴの仲間を増やしたいと考えています。草食性のゲンゴロウブナは水産センターで調達した貴重な魚類でしたが寂しくなりました。またヌマエビもビオトープのピラミッド構造を維持する役割として必要ですので仲間を増やすつもりです。

てみで落ち葉運びが継続しています。 タブトラッグスバケツも道具として使用しています。

お母さんのお背中ですっかり寝入っている赤ちゃん。 暑くない日で幸いでした。 後半戦はほうきでウッドデッキ上の落ち葉掃きです。

大張り切りの子ども達のパワーが全開の時間が流れました。さて、そろそろお弁当の時間が近づいてきました。 お腹が空いてきたでしょう。みんなよく頑張りました。

ツゲの上部には黄緑色の新芽が元気に成長しています。毎年、ツゲのトピアリーも徐々に充実してきています。

こちらは昨年に植えたエルダーフラワーの小さな木。ひみつの庭の東奥にも同じく種類違いのエルダーの幼木が元気に根付いています(学名Sambucus nigra)。株が大きくなれば春に白い花が咲きますが、その花からシロッツプをつくることができます。シロップは希釈して飲料、ケーキのシロップなどに利用できる上、エルダーフラワーはハーブティーにもあるように「万病の薬箱」と呼ばれインフルエンザの特効薬でもあり、安眠にもよいとのこと。また秋の黒い実を収穫してジャムも作れます。

皆さまお疲れさまでした。今日は有機のエルダーフラワーコーディアルをミネラルウォーターか炭酸で割りましょう。お好みの方をどうぞ💗 皆さん炭酸割りで、少し甘めでいただきました😊。

お忙しい中、お力添えをいただき有難うございました。

赤ちゃんもチラリと。すでにお目覚めでママと一緒で機嫌よく過ごされていました。

こちらは年少児が植えたトマト苗にもう黄色い花が咲いていました。 年長児が昨年植えたそら豆くん。さやが空を向いていることがそら豆という名前の由来だそうですよ、とYママ。なるほど~。随分大きくなってきたものもあり、そろそろ収穫時が近いかしら?

そら豆アップ。結構サヤが長いんです。

左写真はそら豆のプランター栽培の様子。右写真は年少児のトマトコーナーです。中粒のトマトでミニトマトより少し大きめサイズ。たくさんできて甘く美味しくなりますように。

こちらはスイカの苗のアップ写真。すくすくと大きくなっています。実をつけたあかつきにカラス除けとして、実にかぶせるネットなどを準備していますが果たしてどう生長してくれるでしょうか。

こちらは年長児のきゅうり。すくすく大きくなってきました。ツルが伸びてきたのでそろそろ支柱が必要です。

こちらはビオトープ奥に植栽している柏葉紫陽花ですが、もうつぼみが見られます。

今年も白い八重咲きの花がたくさん咲いてくれますように。 西洋紫陽花もつぼみをつけています。水辺の際には紫陽花が似合うと思います。

こちらは子ども達が育てている苗の予備の苗ですが、もう花を回かさせています。 右写真はたんぽぽぐみ前花壇のヒマワリの芽です。たくさんの芽が出てきました。実はミニヒマワリも手前に植えています。こちらは7月には開花が見られるでしょう。

ビオトープ際のクリーピングタイム。上からのクスノキの落葉を受けながら今年もよく育ってくれました。 ふと横を見ると大型トンボが水中に何度も産卵していたので急いでカメラを向けました。

オニヤンマとは色が違います。クロスジギンヤンマのメス♀のようです。そう言えば、ウッドデッキ横を子ども達と手入れしていた時、大型トンボのヤゴの抜け殻が落ちていました。夏に見られるシオカラトンボの姿はまだ見えません。

-----------------------------------------

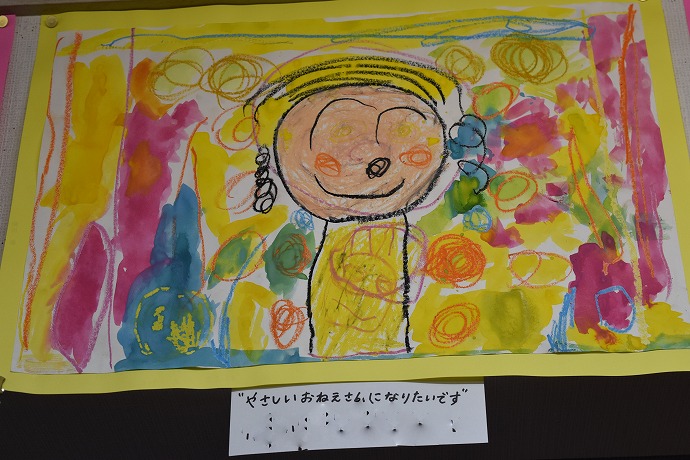

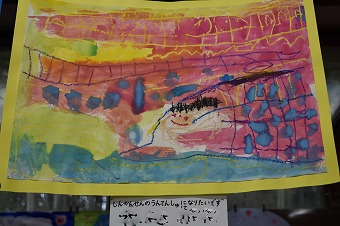

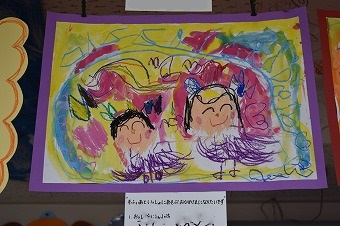

“アサガオの種を植えたよ🌺”(年中児)(5/9記録)

こちらは先週火曜日の記録です。前日にプランター、土の準備を済ませ、二種類のアサガオの種をクラスごとに植えました。たくさん花が咲いたら嬉しいですね。

ほしぐみから植えました。みんなでアサガオのベッドをきれいに整えてここへ種を植える準備をしています。

この指の先くらいの穴を開けて、そこへ種を一粒いれますよ。

ほら、こんな種ですよ。みんなに少しずつ渡します。 では指で穴を開けましょう。

指で穴を開けるとちょうどよい種のベッドができそうです😊

手の平にアサガオの種一つ。角がとがっていて丸くないね。

手で土をかけてあげて、そっとピッチャーでお水をあげましょう。

力を合わせてゆっくりと水を土にかけています。あげすぎてもあふれてしまうから少しずつ。

ゆきぐみも時間差でやってきて説明を聞いているところです。 少しずつ種をもらいながらよく観察しています。

ほらっ、こんな種。

黒くて固くて小さな種だね。

それではみんなで植えていきましょう。 指で小さな穴を開けていって・・・中に種を入れました😊

そしてピッチャーでお水を。順番にそっと上からお水をかけてあげましょう。

植え終えたあと、スイカ畑に移動し、落ち葉をできるだけ取り除いてからお水をあげています。

どのクラスもお当番さんが担当したり、みんなで毎日生長を観察しながら見守り育てています。そして、ワッショイ、ワッショイ😊 運んでいます。

ここにしよう。南からの☀が当たって大きくなりますように。ゆきぐみ、ほしぐみのプランターは新芽がある程度大きくなったら第1園舎の横に移動して育てます。すくすくと大きくなりますように。

ひみつの庭のカシワの木の葉。カシワは昨年の枯れ葉が春の新芽が芽吹くまで落葉せずにしっかりとついているのが面白いです。きれいな葉が広がったのはつい最近のことでした🍃

しばらく気候がよい日が続くようです。自然の中へ身を置き、みんなで楽しい時を過ごしたいと考えています。ひみつの森へもいざ、でかけましょう👸👨