2017.06.28

6月28日(水) / ホスタ”アトランティス”・ひみつの庭の”ママの日”だより(6/27(火)記録)・アゲハを空へ(年少たんぽぽぐみ 6/22(木)記録)・ツマグロヒョウモンを空へ(年中ゆきぐみ 6/26(月)記録)

<ホスタ ”アトランティス”> ユリ科 原産地 東アジア全域 学名 Hosta ‘Atrantis’

(学名のHostaはオーストラリアの植物学者N.T.Host氏とJ.Host氏に因む)

2004年 H.Hansen作出 H.‘Abba Dabba Do’の変種

ひみつの庭のビオトープに植えつけてから4年目になるホスタ。株が年々大きくなり只今満開に開花中です。花は白に淡いラベンダー色が混ざりとても涼し気です。以前のblogでこちらの種類が“フランシスウィリアムズ”と載せていたのに気づきました。実はこちらは“アトランティス”という種類で、他にも数株植えたために勘違いしておりました。訂正致します。

ビオトープ中ほどに御影石の擬宝珠(ぎぼし)を配置していますが、ホスタはこの擬宝珠と形が似ていることから和名をギボウシと呼ばれます。黄緑色が鮮やかなギボウシ(ホスタ)の大きな葉の中ではカエルが、またビオトープの石製のギボシ(擬宝珠)にはトンボが止まり、どちらも生き物がそっと体を休める場所になっています。

--------------------------------------------------

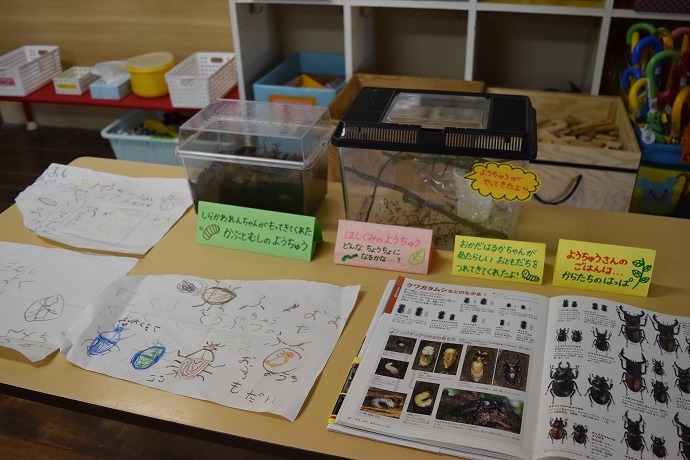

ひみつの庭の”ママの日”だより(6/27(火)昨日記録)

昨日は生活発表会の年少、年中児のリハーサル練習に行き来しながらのひみつの庭の””ママの日”でした。お母さま方はすでに活動中で芝生におられました。

芝生築山のてっぺんのママ達。芝生の中には横にある大木カシの木からの実生があちこちに生えていますがそれらは手で抜きます。またオオバコや各種の草類も根っこから除去します。それらの葉に加えチドメグサなるものが生えてきているとのこと(Fママより)。芝生も少しずつ葉が伸びてきますが、伸ばし放題にせずコンスタントに適度な刈り込みを繰り返すことで丈夫で強い芝生を形成させることができるとのこと。

どうしても芝生が生え揃いにくい場所はどうするか?頻繁なエアレーションや肥料の入れ過ぎもよくないでしょう、とのことで液肥などを少しずつ与えながら緑の芝が旺盛に生えるよう願っているところです。

芝刈り機で刈った青々した芝。芝生の生長点を刈り込まないように、上1/3くらいをカットするようです。

芝生の中を見るとびっしりとチドメグサ(地を這う多年草)が生えてきていました。密に広がっているので手で細かく取り去っているところです。チドメグサ(血止草)は和名で、この葉の汁を傷口につけると血が止まることから名付けられたようです。

セリ科 Apiaceae (Unbelliferae) チドメグサ属

[学名] Hydrocotyle sibthorpioides Lam.

[英名] lawn marshpennywort

特に、ひみつの庭の入口エントランスに放射線状に御影石を配した芝生エリアは、よく足を踏み込むところなのでどうしても芝生が抜けてしまい生え揃いにくいです。そこへは芝生の種を蒔いてしばらく様子をみましょうか、または芝生のターフを再度貼り込みましょうか?などなど相談中。 作業を継続しつつあっという間に時間は過ぎていきます。

美しい芝生が生え揃ってきています😊ますますグングン成長していきますように。

アイスティーとミニ菓子でしばし太郎先生もともに歓談したのち記念写真をパチリ。頭上にはチョウの大好きな花ブッドレアが満開です。

年中クラスのスイカが少しずつ成長しています。ツルも長くのびてこれからが楽しみです。雌花も増えてきました。

ツルが先端を伸ばしていますので土ハネなどが少なくて済むよう、またうっかり水やりの際に靴で踏んでしまわないようにスイカのベッドを拡張しています。先生達と放課後にするつもりでしたが用件が重なり、なかなか手がつけられないままでした。

スイカのツルは結構ポキンと折れやすいのでそっと大事に扱う必要があります。風で巻き上がってはいけませんので急ぎで調達したワイヤーフェンスで押さえをしていきます。

ワイヤーの合間から入り、子ども達には今まで通り水やりもしてもらえるでしょう。

今日が雨降りでなくてラッキーでした。このミニフェンスはたんぽぽぐみ花壇の周囲に使用しているものと同じですが、昔に購入したものが未だに製造されていてこちらもラッキーでした。グサッと挿せばマットを固定できるので助かりです。これで夏の太陽を受けて小玉スイカの実が大きくなりますように・・・

こちらはトマトコーナー。ミニトマトではなく中玉トマトくらいに大きく生育中です。ツルが伸びて外れているところを留めて下さるママ。白ネットを被せているので幸いカラス🐦も気づかないようですね😊。でも赤くなってきた頃から要注意👆

半ば、やはり芝生関連について思案中です。入口エントランスには10年の歳月をかけて生み出されたという品種クラピア(イワダレソウ)を植栽しようか、とも話しています。多年生植物で土中深くに根を張り地表を密に覆うとあります。グランドカバーに向いているのでよいかも、、と検討の一つとして話しています。でも入口は他の問題も内在し検討課題が残っています。この日の夕方、この庭を造成された方に来ていただき一つの着地点を見出すことができました>Fママ😊。 引き続きトマトの保護や固定をして下さるママ達。

大きく育ちましたね。そろそろ色づいてくるかなあ、今年のトマト🍅🍅。生長中です。

こちらは午後1時前のビオトープ付近です。一匹のハトを黒っぽく細くしたような鳥が素早く飛び交っていると思ったらヒヨドリでした。初め裸眼ではわかりにくく後ほど写真をアップすると確かにヒヨドリでした。ヒヨドリはピーーッ、ピーーッと甲高く泣きながら飛び交う元気な鳥で秋には柿などが大好きなので果実を好む鳥と思っていました。ところがこのヒヨドリ、何と水中にダイヴして魚を加え上の木の枝で食べています。以前からお昼にこの辺りが静かになると近くの樹木から出てきて水の中を目がけて飛び込む鳥がいる、とtomomi先生から聞いていましたがその正体は一匹のこのヒヨドリ🐦だったのでした。こうして一匹ずつビオトープの魚類が啄まれたらと魚の数が少なくなるのも当然と言えましょう。この4~5月にはグレーのサギ(金閣寺の池の鯉も食べてしまう大型の鳥)が水中にねばっていたそうなのでこちらも魚にとっては天敵でしかありません。カエルを食している可能性もあるでしょう。

--------------------------------------------------

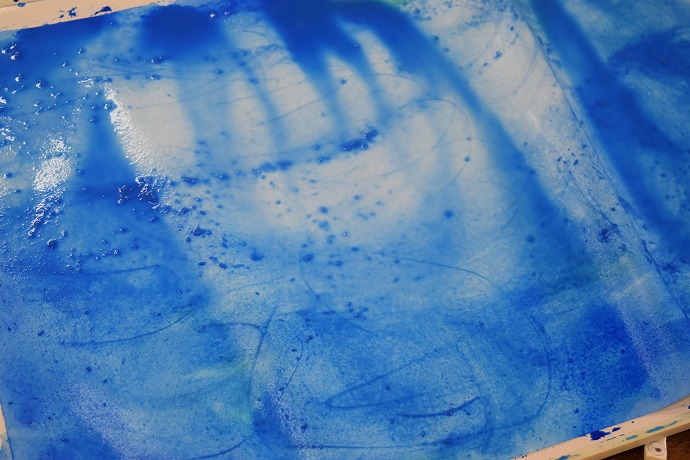

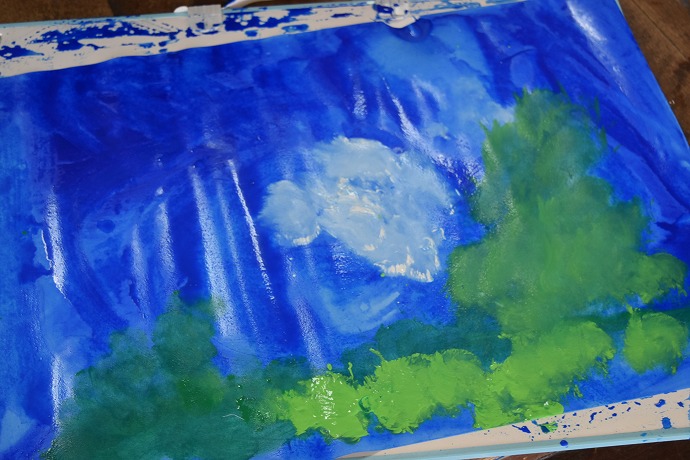

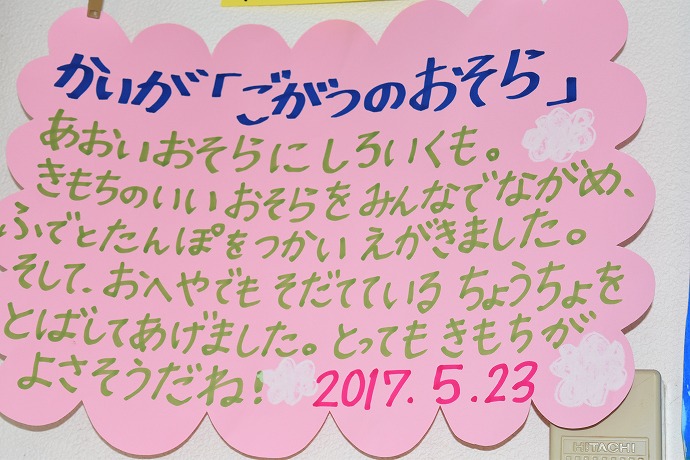

年少たんぽぽぐみ アゲハを空へ(6/22(木)記録)

先週の記録です。たんぽぽぐみが育てていたアゲハが羽化しました。

大きな翅が綺麗です。

さあ、みんなでひみつの庭へレッツゴー!

さあ、アゲハはお空へ飛べるかな? みんながクラスでいつも一緒に過ごしてきた数匹のアゲハが思いっきり翅を広げ始めました。

あっ とんだ 😊 フワッと飛び上がりました。

横の金木犀の植え込みに止まっています。初めての飛行練習は大抵樹木の葉へ向かうようです。あっ、つぎのアゲハも続いて飛び上がりました!!

こちらは庭の入口の方向のツゲの植え込みへ飛んでいきました。

そしてツゲの葉の先へ静止しています。

あっ、あそこだ。 子ども達は追いかけます。 翅を何度も羽ばたかせながらまるで翅を動かす練習をしているようでした。

そしてしばらくの間、翅を十分に広げて太陽の光を体に浴びていました。こうしてチョウは体を温めることがよくあります。

壁泉のライオン ホスタ”アトランティス”

アゲハチョウをアップで撮りました。まっ黒の目と口吻は丸めたままです。

下から見たアップ。

しっかりと足で見事に静止しています。

それから緑の中へ、まだお隣のブッドレアにも気づかずに飛んでいきました😊

ひみつの庭散水栓の横のタマアジサイ

その後、たんぽぽぐみは庭を出て園庭で走っていました。asami先生を先頭に走る、走る、まわる、まわる。おゆうぎ練習の合間の楽しいひとときでした。アゲハも今頃大空を飛んでいることでしょう。

こちらは各クラスへ分けた残りのアゲハの卵の中で、一番後に産まれた終齢幼虫。子ども達のは全てがナミアゲハでしたが何とこちらにクロアゲハが一匹だけ混ざっていました。旺盛にカラタチやミカンの葉を食べて本日サナギになりつつあります。クロアゲハが羽化したら子ども達にもご紹介しましょう。

子ども達は外あそびの時間、図鑑や虫メガネを駆使して遊びます。「ほらっ」と手の平を開けて見せてくれたのはひみつの庭に落ちている大木メタセコイヤの球果。まだ青く、秋には茶色くなって実の隙間からは小さな種がいっぱい出てきます😊

--------------------------------------------------

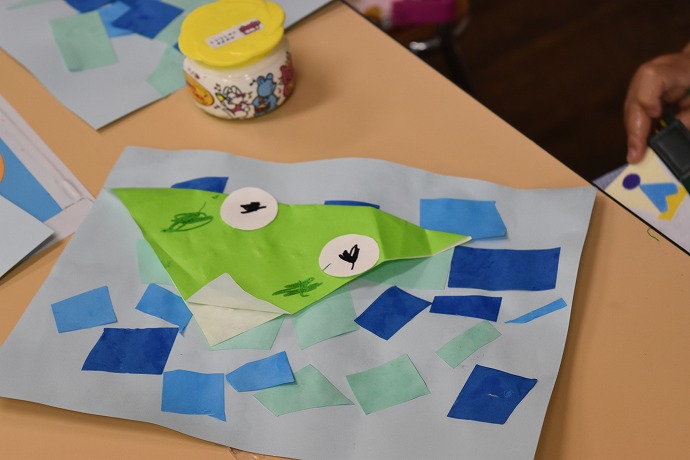

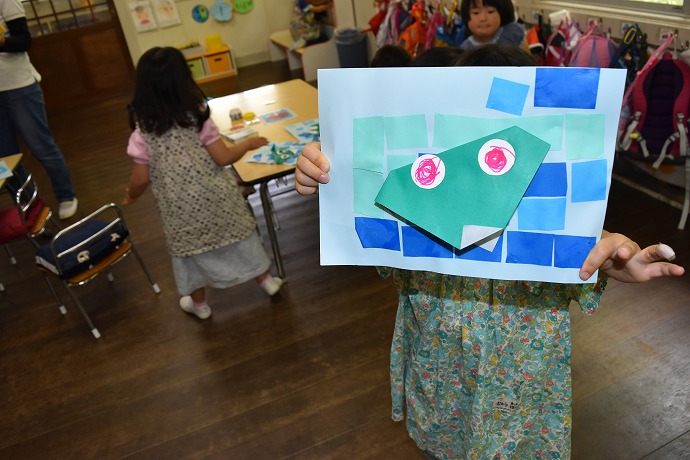

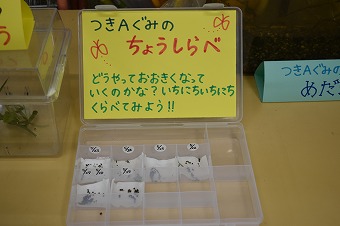

年中ゆきぐみ ツマグロヒョウモンを空へ(6/26(月)記録)

ゆきぐみクラスのお友だちが連れてきてくれたツマグロヒョウモンをクラスで育てていました。それが週末金曜日にに羽化したため、中に花を入れて週明けに登園する子ども達を今か今かと元気に待っていたツマグロヒョウモン。

ひみつの庭に朝方やってきたゆきぐみの子ども達。前回のアゲハに続いて今回はオレンジ色が美しいツマグロヒョウモンの旅立ちをみんなで見送ります。私は過去に、園内にいたツマグロヒョウモンの幼虫を子ども達と育て巣立ちを見守ったことがありますが、サナギの様子もアゲハとは随分異なり、広げた翅はとても美しく感動的でした。

ブッドレアの花も満開で、チョウを呼ぶように香りが漂っています。

yoko先生が手にしたケース。フタが取れていたのでその上から別のフタを被せて育てていました。ここにいるね、と子ども達は少し名残惜しそうです。

翅を広げています。とてもきれいなオレンジ色でしょう。さてyoko先生が手をそっと入れると・・・

うまく手に乗ってくれました。

ほら、とまってくれているね・・・ 子ども達もその様子をしばらく観察できる時間が流れています。

チョウは土に止まってミネラル補給をすることがあります。指を枝代わりにして安心してとまっているのでしょう。子ども達とまだ過ごしたいのかも知れません😊

フワッとメタセコイヤの方向に飛び立ちました。そして・・・

二匹目のツマグロヒョウモンです。きれいな翅の柄がよく見えます。

子ども達の手にも止まりそうです。この様子はアゲハチョウとは随分違い、とても人懐っこいチョウのようです。

ツマグロヒョウモンのメス♀です。メスはカバマダラに擬態しています。翅を開閉しています。いち、にの、

さん、最後に翅を広げて・・・

上に咲くブッドレアに飛び上がりました😊 この後も暫く、二匹のツマグロヒョウモンがずっとこのブッドレアの花穂の上で吸蜜している姿が見られ、その様子はまた後ほどご紹介したいと思うほど素敵なものでした。しばらく数名の子ども達と夢のようにオレンジ色のツマグロヒョウモンを眺めている時間が流れました。おゆうぎ練習もともに見守ってくれたチョウの巣立ち。子ども達の応援を受けて元気に庭で過ごしてくれますように。

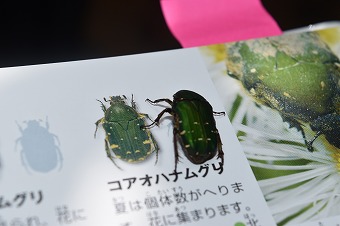

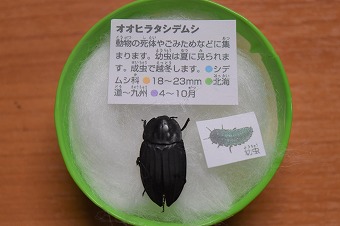

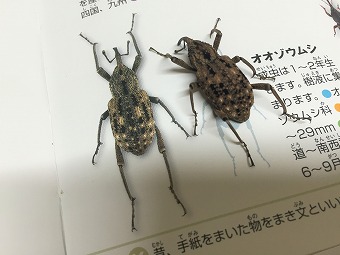

こちらは最近園内で見つけた大型のゾウムシのオオゾウムシ。体の大きさだけで3㎝以上はありました。手足を伸ばして動くととても大きいです。こちらは図鑑の上で元気に生きています(右側)。 そして右写真はRくん持参の昆虫😊 ある朝、この昆虫はなんだ?と数名の男の子達が議論しゴキブリではないかと。ゴキブリならたくさん種類があるからなんだろう?と言うことで調べてみるとクロゴキブリの幼虫だったのです。大きくなれば左のように変身!します。今日は子ども達と園内でサツマゴキブリ(自然界の朽木の樹皮の中にすむ)を発見しました😊

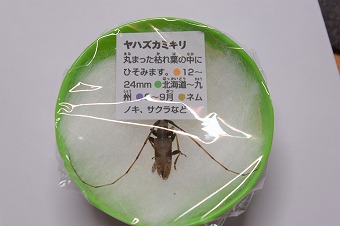

Rくんが見つけたアカビロウドコガネ。綺麗な赤っぽい小型コガネムシです。この時季よく見かけられます。右写真はAくん発見のヤハズカミキリでした。カミキリムシもコガネムシもよく現れますね。

さてこちらは一昨日の園長室前。年長クラスの子ども達が観察しています。クロメダカのように見えますが実はこちらはヨシノボリです。ビオトープの共生関係に必要なので仲間に入ってもらうためにお呼びしたものです。

睡蓮の花が咲きホスタが満開のビオトープ。トンボが元気に飛び交う姿があります。過日に入れたクロメダカ、ミナミヌマエビも元気に泳いでいる姿が見られます。タニシ、カワニナ、ヒラマキガイもスイスイ動きます。タナゴの稚魚も見られますので二枚貝のお蔭です😊 本日夕方、花菖蒲を4株ほどビオトープに入れました。青岳城(せいがくじょう)2本、遠山鳥(とおやまどり)2本。ほとんど開花済みなので来年のお楽しみですが1株のみがこれから開花しそうなので楽しみです✾