『ことば』

・『ことば1~2年』 金曜 17:30〜18:30 講師:加藤千佳

・『ことば3〜4年』 水曜 17:30〜18:30 講師:加藤千佳

・『ことば5〜6年』 水曜 16:20〜17:20 講師:加藤千佳

あらゆる学びの基本となる、「ていねいに読むこと」を応援します。一冊の本を最後までじっくり読み通せば、たくさんのことがわかります。その楽しさを実感すれば、おのずと読むことが好きになるでしょう。

【講師からのメッセージ】

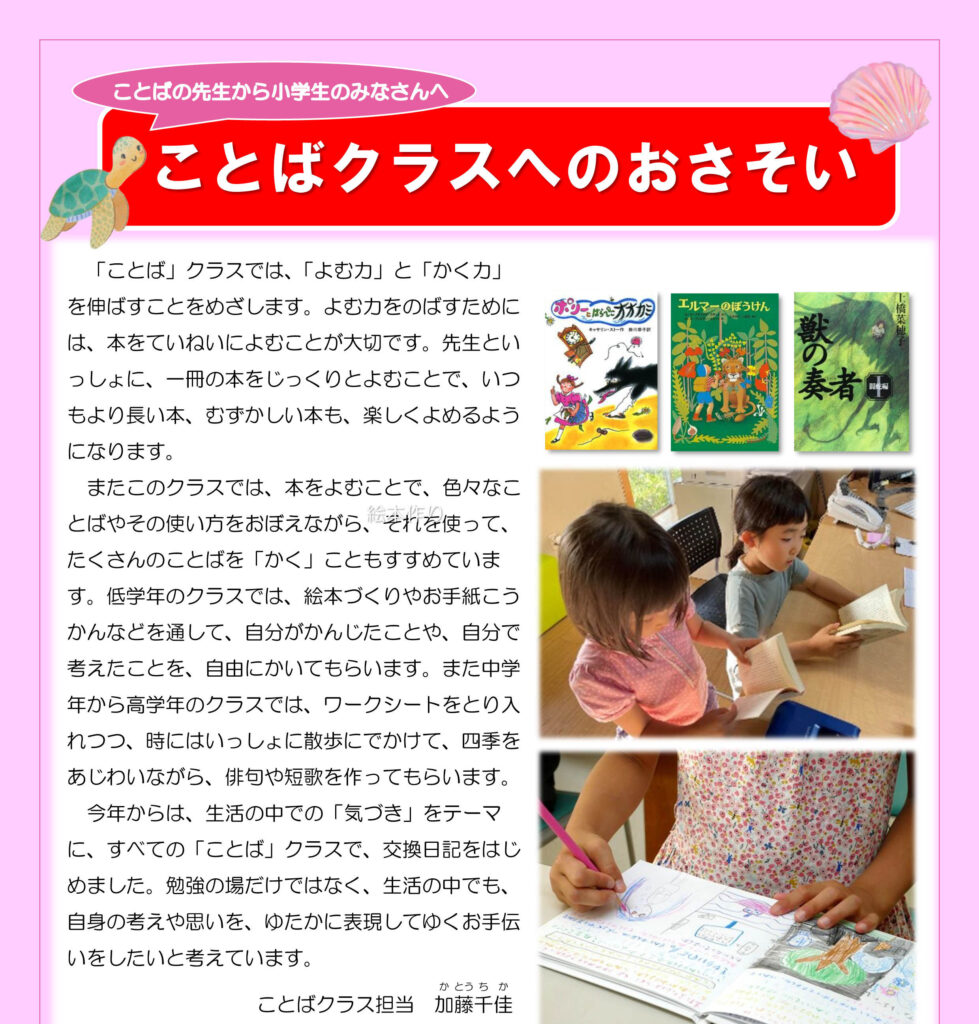

このクラスでは、読む力と書く力をのばすことを目指します。読む力を伸ばすためには、一冊の本をていねいに読んでいくことが大切です。低学年のクラスでは、まず絵本の読み聞かせからはじめて、少しずつながい本、むずかしい本を読んでいきます。中、高学年のクラスでは、長編の物語を読みます。ただ物語を追うだけでなく、ワークシートを使っての復習や、辞書を使っての語句調べを取り入れることで、主体的に「読む」力を育てることを目指します。また書く力をのばすためには、ことばを覚えること、そして覚えたことばを使って、じっさいに書くことが大切です。低学年のクラスでは、絵本づくりや手紙こうかんなど、自由に「書いてみる」体験をとおして、書くことの楽しさを伝えています。中~高学年のクラスでは、ワークシートに自分の考えをまとめてもらうことで、自分の考えたこと、感じたことを他者に伝わるように「書く」練習をしています。また全ての学年で、季節ごとの「お散歩」を通して気づいたこと、感じたことを題材に、俳句や短歌、また物語を作る活動をしています。そのほかにも昨年は、生活の中での「気づき」をテーマに、みんなで交換日記をしました。日々の感動を「書く」楽しみ、そして返ってきた日記を「読む」楽しみは、どちらも味わいぶかいものです。カラフルにいろどられた日記帳は、今年も大切に使っていきたいと思います。