オンラインのみ 『現代世界史』クラス(高校生・大学生・一般)

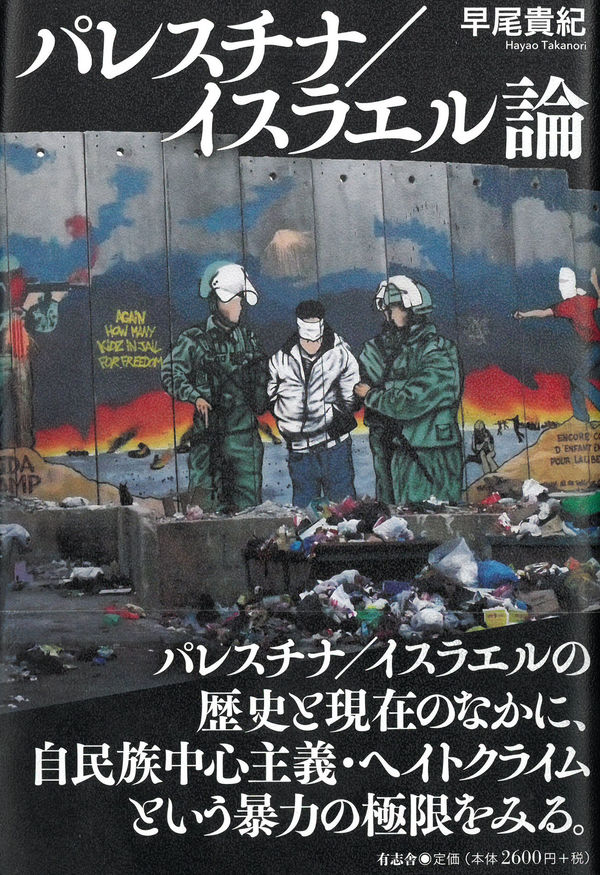

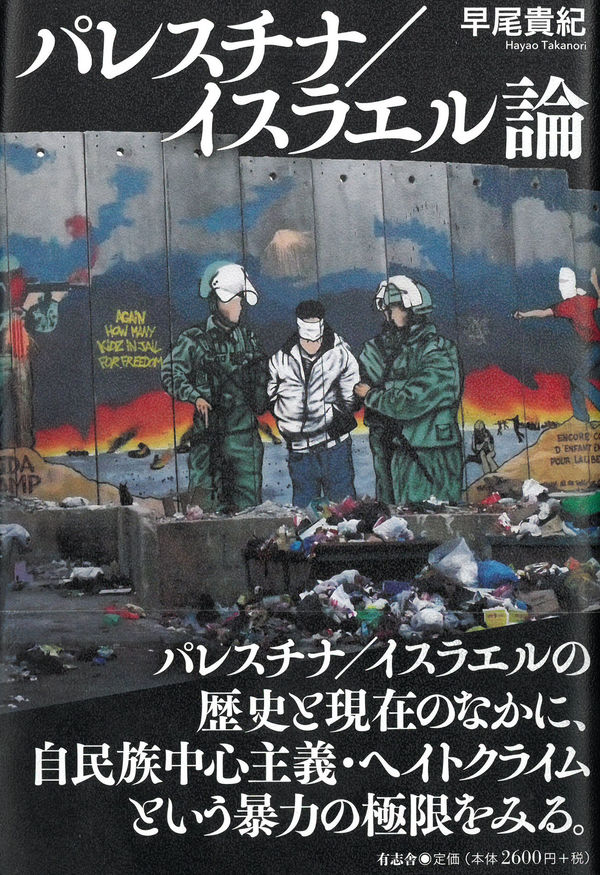

テキスト:『パレスチナ/イスラエル論』(早尾貴紀、有志舎)

木曜 20:20~21:40 講師:吉川弘晃

<2025年度> 冬学期

『パレスチナ/イスラエル論』(早尾貴紀、有志舎)を読みます。

<2025年度> 春~秋学期

春学期:渡邊二郎『歴史の哲学』(講談社学術文庫、1999年)

秋学期:ヘイドン・ホワイト『歴史の喩法』(作品社、2017年)(予定)

冬学期:ジャック=ル・ゴフ『歴史と記憶』(法政大学出版局、2011年)(予定)→上記に変更

【講師からのメッセージ】

「現代世界史」は、20世紀史を学ぶものではなく、「現代世界」をめぐる様々な問題に洞察を与えるような材料を、人類史全体から探していくものです。年度毎にテーマを設定し、春学期にはそれを扱うための理論的な道具立てを学び、そこで得られた洞察を活かし、秋学期と冬学期では具体的な歴史的事例を検討していきます。3学期で3冊の関連するテキストを読んでいくので、学期毎の受講も歓迎しますが、一連の歴史的思考(場の選定、問題の設定、方法・手段の模索、解決の実践、結果の検討)を身につけたい方は、一年全体での受講をお勧めいたします。

2025年度のテーマは「過去の認識から歴史の実践へ」です。自分が置かれた「いま・ここ」を考えるために「過去」を位置づけなおす営みは、個人的な日常生活のレベルから集団的な政策決定のレベルまで、いつも実践されています。実はここで参照されるのは、変わらない「変わらない過去」ではなく、想起する度に「姿を変える過去」であり、その姿は我々の抱く「未来への期待」に大きく左右されます。「いま・ここ」が楽観的であれば「過去」も明るくなるし、そうでなければ暗い「過去」ばかりが目に入ってきます。客観的な「過去」とそれを捉える主観的な「自己」の間で、私たちはいかに「歴史」を認識し、記述・伝達(実践)していけば良いのか。これは科学技術が発達した今も人類全体が抱える重要な問題のひとつです。

今年の春学期はまず、「過去はいかに認識すべき」と考えられてきたかについての思想史の基本を学んでいきます。渡邊二郎『歴史の哲学』はやや古い本ですが、現在の歴史学でスタンダードになっている「モノの見方」、つまり19〜20世紀前半のヨーロッパで発展した歴史哲学の流れをつかむには適切です。

本書の講読と議論を通じて「過去の認識」を思考する土台を作ったら、秋学期では「歴史の実践」に移っていきます。ヘイドン・ホワイトの論文集『歴史の喩法』は、実際に具体的な歴史を書いていく立場から、過去の出来事をどんな「おはなし」(語りの型)に直していけばよいか、そのためにどんな作業や操作が求められるのかについて、様々な論点を扱っています。

秋学期が「歴史の実践」のなかでも「スタイル」を中心に考えるのに対し、冬学期では「概念」について学んでいきます。ジャック=ル・ゴフ『歴史と記憶』は、歴史を記述・伝達する上で必ず問題になるコア概念、例えば「過去と現在」「古代と近代」、そして「記憶」などについて、長年の中世史家としての経験から語っています。扱われる事例はヨーロッパが中心ですが、日本やアジア、その他の地域と関連・比較させることで、より拡がりのある考察を持ち帰っていただく場も用意する予定です。

以上を通じて、現在の中東や東欧で起こっているように、なぜ「歴史」が凄惨な戦争に陥るのかを学び、同時にそれを魅力的な競争に変えていくにはどうすれば良いかを、人類が培ってきた「物語」の知恵にみんなで親しみながら、探したいきたいと思います。

<2024年度>

2024年度の全体テーマは「オリエンタリズム批判の再検討」

「欧米的価値」に基づく差別は許せない。

この議論は、

サイードの「オリエンタリズム論」は、

以下のテキストを、順番に講読します。

春学期:『オリエンタリズム(上巻)』(エドワード・W・サイード、平凡社1993年)

学習内容:ポリティカル・

秋学期:『逝きし世の面影』(渡辺京二、平凡社2005年)

学習内容:本書は、

冬学期:『虚飾の帝国:オリエンタリズムからオーナメンタリズムへ』(D・キャナダイン、日本経済評論社2004年)

学習内容:本書はその原題「オーナメンタリズム」が示す通り、

<2023年度>

この授業では、19世紀後半以降の「現代世界史」

この授業は以上の趣旨にもとづき、春・秋・冬の3学期をかけて行われます。それぞれの学期でひとつの目標とそれに適合したテキストを読んでいくことになります。独立して受講することも可能ですが、連続して受講すれば、より体系的な知識と思考を鍛えることができるでしょう。

2023年度の全体テーマは「世界資本主義の歴史と理論」です。全球化(グローバリゼーション)がもたらした市場経済の加速は、新たなビジネスや文化交流を生み出す功の側面だけでなく、貧富の拡大や環境破壊といった負の側面のほうが注目されるようになってきました。世界規模での疫病や戦争の激化は、貧困・暴力・差別をさまざまな場所で深刻なものにしています。

資本を再生産するために人間を収奪するシステムをやめよ!その心意気はよろしい。でも、なぜそうなってしまったのか?いつからこの世界は変わってしまったのか?その問題に取り組まねば、人類は20世紀の血塗れの経験を別のやり方の繰り返し、あるいは「この道(資本主義)しかない」という諦めに落ち込むことでしょう。

私はそれに対処する思考の小さな一歩を<歴史>に求めたいと思います。ここで言う<歴史>とは、並べて遊ぶための過去の情報の集合体でも、現在の世界を正当化するためのものでもありません。私たちが忘れ(させられ)てしまった事実や思考、物言いを、驚きとともに思い出し、私たちの<ここ・いま>の「当たり前」を疑いなおし、新しいやり方で未来への道を考えるための物語なのです。

春学期(4月〜7月)【理論編】

「現代世界史」を理論的に俯瞰できるようになることを目指す

テキスト:ウォーラーステイン(川北稔訳)『史的システムとしての資本主義』岩波書店、2022年

学習内容:「世界システム論」を発案した社会科学者による世界資本主義史のスケッチから、彼の理論の肝を学んでいきます。19世紀以来のマルクス主義(唯物史観)やその裏返しである近代化論は、人類は場所を問わずに「資本主義」段階(合理化・貨幣経済・賃金労働中心)へと進歩することを前提にしてきた。だが、西欧のごく一部以外の広大な歴史的事例を見れば、そうは問屋が卸さないということが分かる。アジアやアフリカ、特に植民地化や経済的支配を受けた地域から見ると、世界資本主義の構造と変化はどのように考え直すことができるのか?

秋学期(9〜12月)【実践編(1)】

「現代世界史」が各地域・領域で展開される過程を具体的な歴史的事例にもとづいて理解できるようになることを目指す

テキスト:アブー=ルゴド『ヨーロッパ覇権以前:もうひとつの世界システム』(上・下巻)岩波書店、2022年

学習内容:ウォーラーステインは、分割された国家権力の陰で市場を統合化していく「世界システム」は、15世紀の西欧に発して19・20世紀にかけて全球的に拡大していくと考えた。これに対し、アブー=ルゴドは、すでにそうしたシステムは13世紀のユーラシア大陸に立ち上がっていたと反論する。「近代/ヨーロッパ」中心主義のもとモンゴル帝国が各地域をつないでいたという世界経済とはいかなるものであったのか。そしてそれはなぜ忘却されてしまったのか?

冬学期(12〜3月)【実践編(2)】

「現代世界史」についての理論的基礎と事例研究を踏まえた上で、両者を前提としてあるテーマに焦点をあてた研究のあり方に触れることを目指す

テキスト:黒田明伸『貨幣システムの世界史』岩波書店、2020年

学習内容:資本主義とは何か?ひとはなぜモノとモノを交換して「儲けた」ように感じるのか?この問題は突き詰めれば「貨幣とは何か」というアリストテレス以来の問いにだどりつくだろう。本書は、ここまでで学んだ「世界システム論」とその批判を踏まえ、前近代の世界各地を国境を超えて結んでいた貨幣の動きについて、具体的な事例から検討していく。敢えて19世紀よりも前の時代を中心に捉え、「世界の一体化」を経た私たちには見えずらくなった場所から、「現代世界史」における世界資本主義のあり方を逆照射していく。

<2022年度>

春学期(4〜7月)

<理論編>「現代世界史」を理論的に俯瞰できるようになることを目指す

秋学期(9〜12月)

<実践編(1)>「現代世界史」が各地域・領域で展開される課程を理解できるようになることを目指す

冬学期(12〜3月)

<実践編(2)>「現代世界史」について理論的基礎と日本からの視点を踏まえた上で、日本以外の地域に関する近現代史のテキストを選んで学習。

<2021年度>

・クラス体験受付中! ▶ お問い合わせ・お申込みはこちらからどうぞ。