福西です。

クラス案内です。

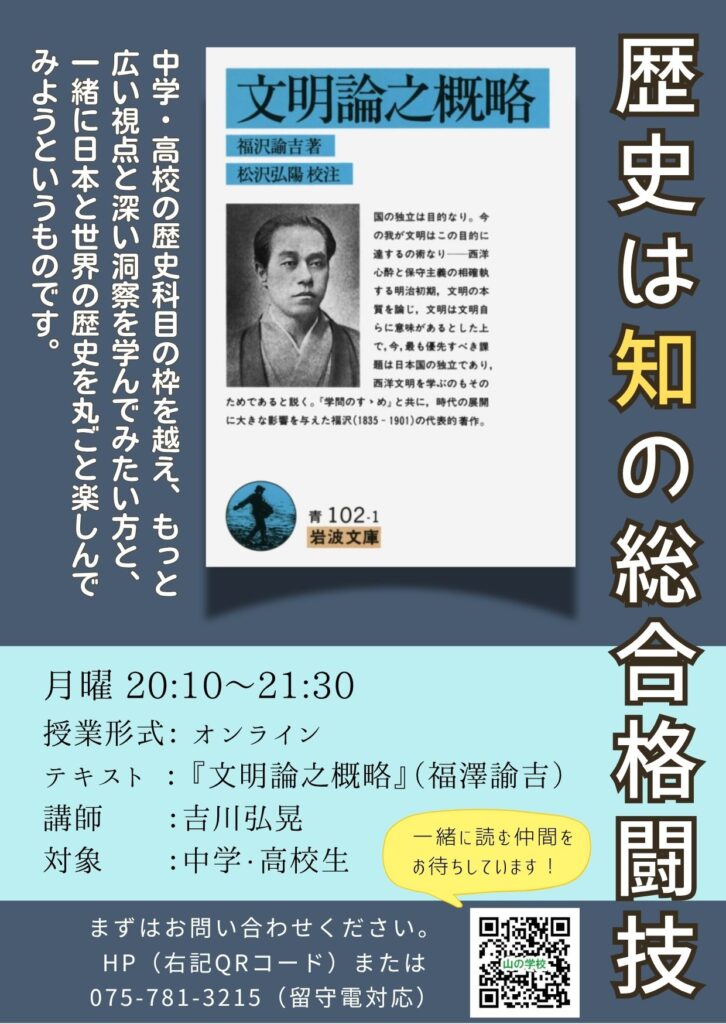

『れきし総合』

対象:中学生・高校生

日時:月曜 20:10〜21:30

形式:オンライン

講師:吉川弘晃

テキスト:

1)福澤諭吉『文明論之概略』(岩波文庫)

2)柳田國男『明治大正史・世相編』(角川ソフィア文庫)

【講師からのメッセージ】

このクラスは、中学・高校の歴史科目の枠を越え、もっと広い視点と深い洞察を学んでみたい方と一緒に、日本と世界の歴史を丸ごと楽しんでみようというものです。

今年のお題は「文明化を考えなおす」です。皆さんは「文明」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。エジプト文明、文明開花、お菓子の文明堂…なんだか良い響きだけど、なんだかしっくりこないという人も多いのではないでしょうか。例えば、「世の中が進んで、より多くの人々が豊かに賢く生きられるようになる」と言い換えてみましょう。電話、テレビ、スマホ、Zoom、ChatGPT…。私たちを互いにつなぐ技術は確実に進歩してきました。モノを豊かにするだけでなく、それを適切に使いこなすための人間社会の仕組み(多様性への配慮、自然環境の保護)の進歩も忘れてはなりません。最近であれば「グローバル化」や「SDGs」という言葉と組み合わせると、「分かる」気がするかもしれません。

こうした「文明」の感覚は明るいだけのものでしょうか。ここ200年足らずの「人類の進歩」は、数多くの戦争、難民、貧困、格差、差別を生み出してきたことも事実です。異なる考えや慣習をもった人がつながれば、協力と支援だけでなく対立と競争が生じますし、そこでは個人レベルでも国家レベルでも「勝ち組」と「負け組」が深い溝をつくっていきます。日本語圏では一般に「国際化」や「英語が使えること」は良いことであるかのように思われていますが、世の中を少しでも調べていけば、そうした美しい理念が、現場の生活と大きくズレてしまう事例がたくさん見つかることでしょう。

では私たちはどうすれば良いのか。まずは、過去の先輩たちが同じような問いにどのように挑み、成功あるいは失敗したかを学ぶのが近道です。日本は約150年前、国の仕組みがガラッと変わり、みんなで「文明」を目指すことにしました。最初の50年くらいは「ヨーロッパのやり方をいかに真似るか(真似ないか)」という問題に突き当たります。当時のイギリスやフランス、ドイツは、世界で最も「文明」を成功させていると考えられており、そこに学ぶことが効率的だとされたからです。このクラスではまず、私たちの最も偉大な先輩のひとりが残した思考の痕跡、福澤諭吉『文明論之概略』を読むことで、日本の「文明」の歩みがもっていた可能性と限界を考えていきます。

日本は明治・大正を経て、それなりに豊かな国になりましたが、あまりにも変化が急すぎて、自分が今後、新しい社会でどう生きればよいか戸惑ってしまう人も少なくありませんでした。小さな村で大人も子供も一緒に田畑を耕す社会から、大きな街で大人と子供がバラバラに職場で働く社会へ。当たり前すぎて記録に残らない日常生活の変化。食べ物、住まい、自然、交通、お酒、恋愛、商売、労働、貧しさなど、しかもデータでは分からない細かい感覚の変化。そうしたものを一つひとつ拾い、庶民にも分かりやすい言葉で語り直すことで、望ましい次の「文明」のあり方を考えていく。そうした作品の最高傑作のひとつ、柳田國男『明治大正史・世相編』をクラスの後半で読んでいくことで、私たち自身の生活感覚の変化を言葉にする訓練をやっていきます。

自分の探究課題を発見して、言葉にするという能力が今以上に求められている時代はありません。日本でも実際に大学入試や就職試験がこの能力を問う方向に変わっています。歴史という切り口から、そうした能力を講師・生徒が一緒になって身につけていく。それもこのクラスの大事な目標です。