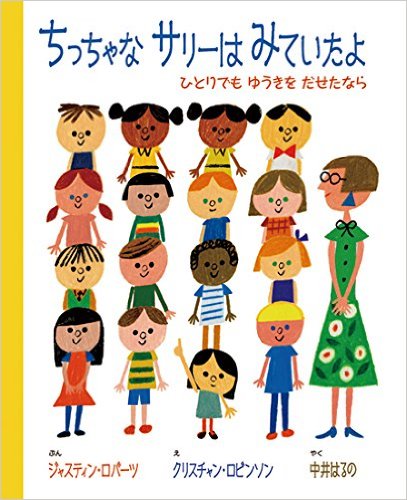

『ちっちゃなサリーはみていたよ』

ジャスティン・ロバーツ/文、クリスチャン・ロビンソン/絵、中井はるの/訳、岩崎書店 2015年

この本のサブタイトルは「ひとりでもゆうきをだせたなら」となっています。この言葉からも伺えるように、この本は勇気が主題の絵本です。

主人公のサリーは小学校に通う女の子です。学校の内外に様々な「おかしい」と感じる問題を見つけますが、みな見て見ぬふりをしています。「ほんとに それでいいのかな?」と思ったサリーは、ある日、勇気ある行動に出ます。給食の時間に次のように発言したのです。

「みんな なかよくしよう! だれかが ないているの、もう みたくないよ。わたしに さんせいするこは てを あげて!」

最初は鼻で笑った子もいましたが、最後はクラスのみんなが立ち上がり、校長先生も学校の先生もみんなが立ち上がって手を上げました。

私はこの絵本を読んだとき、ある言葉が頭をよぎりました。

「そんなの『ごめん』になってへん」。

これは、前園長一郎先生の残した原稿を整理しているときに見つけた書きかけの原稿のタイトルです。断片的に残った下書き原稿をつなぎあわせると、幼稚園の年少女児Aちゃんが園庭の(今はない)水飲み場で年長男児Bちゃんに向けて言い放った言葉だとわかります。

ふざけながら水を飲んでいたBちゃんに、しびれを切らしたAちゃんが「代わって」と言いますが、相手が小柄な3才児なので、面白がって口に含んでいた水を顔に向けてぷっと吹きかけたからたまりません。Aちゃんは「ごめん言うて!」と抗議しました。「おどろいて振り返ったBちゃん、Aちゃんの意外に表情の厳しいのに気圧されたのか、」と書かれたところで残念ながら原稿は途切れています。

続きを想像すると、Bちゃんは心なく形だけ謝り、それに対してAちゃんが表題の言葉を返した結果、Bちゃんは襟を正してきちんと謝り直した、という展開でなかったかと思われます。年齢に関係なく、正しいものは正しく、間違いは間違いである。これは一郎先生の口癖でした。だとすれば、勇気を出して相手をとがめたAちゃんも立派であったし、自分の非を認めてきちんと相手に謝ったBちゃんも偉かったというオチが待っていたように思われます。

このエピソードは昭和25年、つまり本園が設立された1年目の出来事として書かれています。今の時代なら、おそらくAちゃんは泣き叫び、先生が駆けつけてBちゃん(か周囲)から話を聞き、Bちゃんに謝らせるという展開になることでしょう。昔の年少女児が泣かずに言葉で年長男児に立ち向かったという話はたしかに立派ですが、私は「泣いて訴える」現代の方法も十分に「あり」だと思います。幼児が泣くのは誰か(相手か周囲)が自分の気持ちをわかってくれると信じられるからこそ泣くのです。最悪なのは、泣かずに沈黙を守ることではないでしょうか。

サリーの勇気ある発言も、周りの多くの友だちや先生を信頼すればこそ発せられたものであり、周囲が本当に「見て見ぬふりをする」人間ばかりだと不信を抱いていたなら、サリーはどこまでも沈黙を貫いたでしょう。

このことから大人として最も強く感じることが一つあります。子どもたちにとって初めての社会である幼稚園、そして小学校は、そうした子どもたちの他者への信頼を何よりも守らなければいけないということです。それが揺らぐとき、サリーのような子どもも、やがて「見ざる、言わざる、聞かざる」を決め込むでしょう。

子どもにとって信頼に満ちた集団の「場」――家庭であれ、幼稚園や小学校であれ――を守るために、大人は何から手をつける必要があるのでしょう。私は一人一人の子どもの声なき声に耳を澄ませる必要があると思います。大人はよく「後でね」と口にしますが、その約束を忘れます。子どもは、最初はしっかり待ちますが、次第に「後でね」という言葉は信頼できないことを学びます。しかし、声に出して大人をとがめることはしません。つまりこれが「声なき声」です。かりに「ごめんなさい。待たせてしまって」と素直に謝ればどうでしょうか。大人同士なら(とくに仕事の取引先ならなおのこと)絶対に謝るはずのシチュエーションです。ところが相手が子どもだからという理由で簡単に反故にするのが大人だと言えないでしょうか。

かりにそうだとしたら、そこが入り口です。年齢に関係なく、正しいものは正しく、間違いは間違いである。この民主主義社会の根本原理を大人である我々が日々尊重し、実践することこそ、サリーのような勇気ある子どもたちを健全に守り育てる道につながるのだと思います。

大人だから、とか、先生だから、というのは無罪放免の理由にはならず、それを子どもに指摘されたとき、「何をえらそうに」と心の中で思ったり、「あなたが〜だからこうなったのよ」と言い訳しか思い浮かばないようであれば、子どもはまっすぐに育ちません。子どもは黙って大人から効果的な言い訳の仕方や、相手との関係によって正しいものや間違ったものの評価が容易に変わりうることを、実地体験を通して学ぶでしょう。

サリーの話を「一寸の虫にも五分の魂」というフレーズでまとめてよいかと問われたら、私は言下にノーと言いたいです。体の小さなサリーのような子を「一寸の虫」に喩えるなら、私たち大人も「一寸の虫」に過ぎないのです。つまり、子どもも大人も園児も先生も、誰もが同じ人間として「五分の魂」を分かち持っている点で違いはありません。年齢や性別の差異に関係なく、善いものは善い、悪いものは悪い。大人がまずこの事実を理解し、腹から納得することから、本当の教育は始まるのだと私は信じております。

文章/園長先生